Das Europäische Zentrum für Sprachwissenschaften

Sprachwissenschaften in multilingual-europäischer Perspektive

Das Europäische Zentrum für Sprachwissenschaften (EZS) ist eine Kooperation des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) und der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Es bündelt die sprachwissenschaftlichen Forschungs- und Lehraktivitäten der beiden Einrichtungen in multilingual-europäischer Perspektive und verknüpft damit zentrale Forschungssäulen der beiden Kooperationspartner und kann hierfür auf ein breites sprachwissenschaftliches Forschungsumfeld zurückgreifen.

Aktuelle Beiträge

Dt.-frz. Workshop am EZS am 24. Juni 2025

Am Dienstag, 24. Juni 2025, findet am EZS ein deutsch-französischer Workshop mit dem Titel „Diskursanalytische Ansätze in der Romanistik und Germanistik: Gemeinsamkeiten und Unterschiede“…

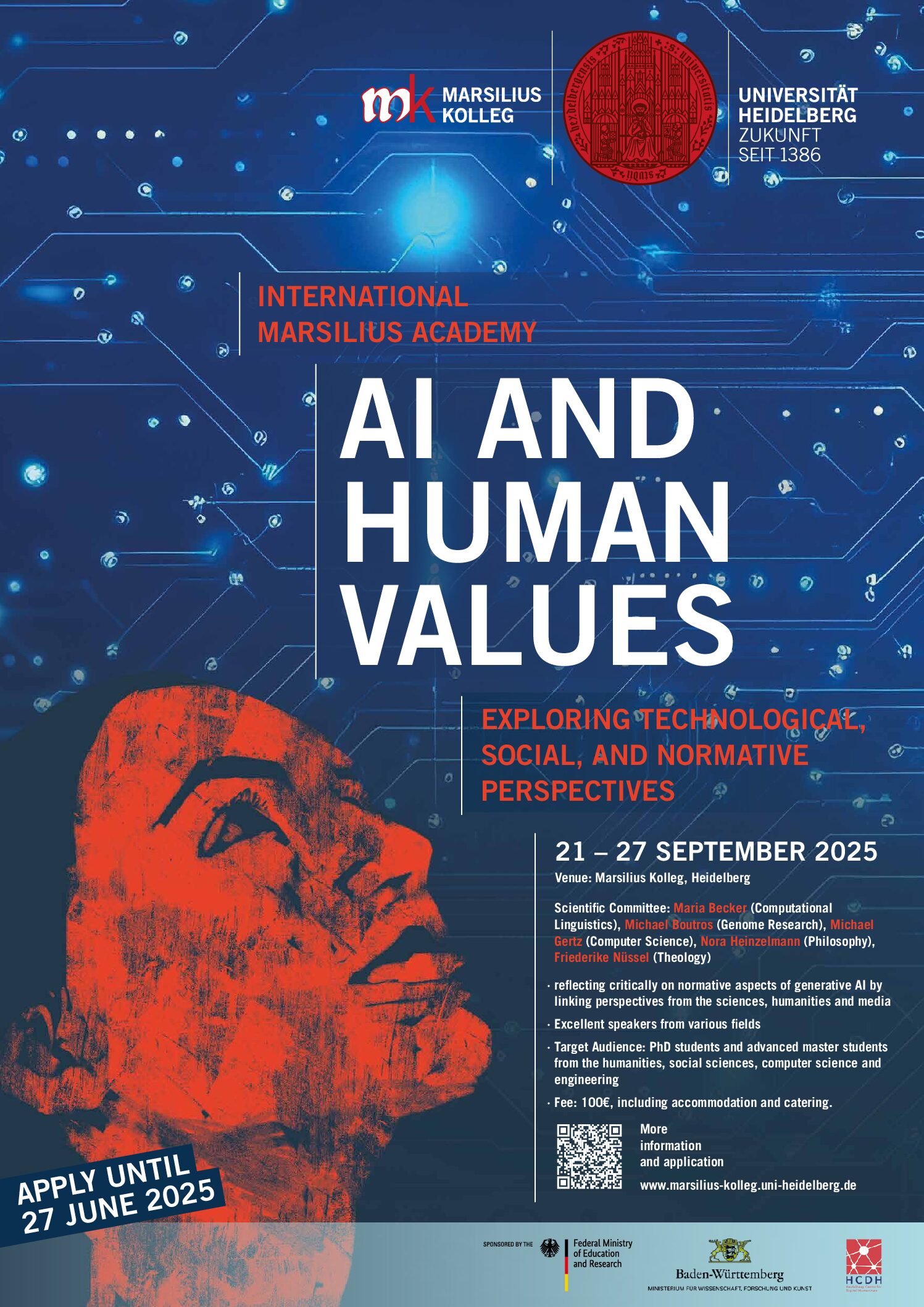

Ausschreibung Summer School „AI and Human Values: Exploring technological, social, and normative perspectives“

Einladung zur Bewerbung für die Summerschool. Ausschreibungstext: Die rasante Entwicklung von generativer KI prägt die moderne Gesellschaft maßgeblich. Dabei werden zunehmend auch Fragen nach…

Vorträge im EZS-Forum: Marie-Luis Merten und Siegwalt Lindenfelser

Am 11. Juni 2025 und am 25. Juni 2025 finden jeweils Vorträge im Forum des Europäischen Zentrums für Sprachwissenschaften statt. Am 11. Juni ist…

Eine nachhaltige Forschungskooperation.

Alle Institute und Seminare der Neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg sowie die Abteilungen des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache unterhalten vielfältige Kooperationsbeziehungen zu ausländischen Universitäten und Forschungseinrichtungen, mit dem gemeinsamen Ziel, eine zeitgemäße Erforschung von Sprachen als kulturellen und identitätsstiftenden Grundformaten durchzuführen.

Neben seiner Funktion als Forschungskooperation stellt das Zentrum eine nachhaltige Infrastruktur für die Ausbildung und Betreuung von NachwuchswissenschaftlerInnen in der europäischen Sprachforschung (u.a. Dissertationen, Habilitationen) bereit.